Dermatol Rev Mex. 2025; 69 (1): 155-159. https://doi.org/10.24245/dermatolrevmex.v69i1.10328

Francisco Javier Galindo Talamantes,1 Ernesto Valdez García,1 Sandra Miranda Mauricio,1 Adriana Dolores García Romero,1 Sofía Rebeca Salas Armada,1 Mayte Aseret Martínez Niño,1 Alexandro Bonifaz2

1 Laboratorio de ISSSTESON, Ciudad Obregón, Sonora, México.

2 Jefe del Departamento de Micología, Servicio de Dermatología, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Ciudad de México.

ANTECEDENTES

La cromoblastomicosis es una infección fúngica de la piel y tejido subcutáneo que se observa más comúnmente en países con climas tropicales y subtropicales.1,2 La Organización Mundial de la Salud la considera una de las enfermedades tropicales desatendidas o neglectas que, por lo general, afecta a personas que viven en zonas rurales y en condición de pobreza.3,4,5

Es una enfermedad crónica, con lesiones nodulares extensas y polimorfas; la variedad nodular y verrugosa es la más frecuente; sin embargo, hay formas clínicas raras que pueden simular otras enfermedades, como la placa superficial denominada psoriasiforme o un padecimiento inicial en el que no se piensa de primera instancia en este diagnóstico. Se comunica un caso con manifestación clínica en la que es poco frecuente pensar en cromoblastomicosis.4

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 61 años, originario de Quiriego, Sonora, y residente de Navojoa, Sonora. Actualmente pensionado, trabajó durante 40 años en un rastro frigorífico. Sin antecedentes de padecimientos crónico-degenerativos de importancia, ni de consumo de medicamentos. Inició su padecimiento hacía 15 años con una dermatosis localizada al brazo izquierdo en el tercio distal, en la cara posterior, constituido por una placa eritemato-escamosa de aproximadamente 7 x 6 cm de diámetro, de bordes irregulares y definidos (Figura 1A). Refirió prurito ocasional y tratamiento previo con clobetasol en crema durante 3 meses sin mejoría.

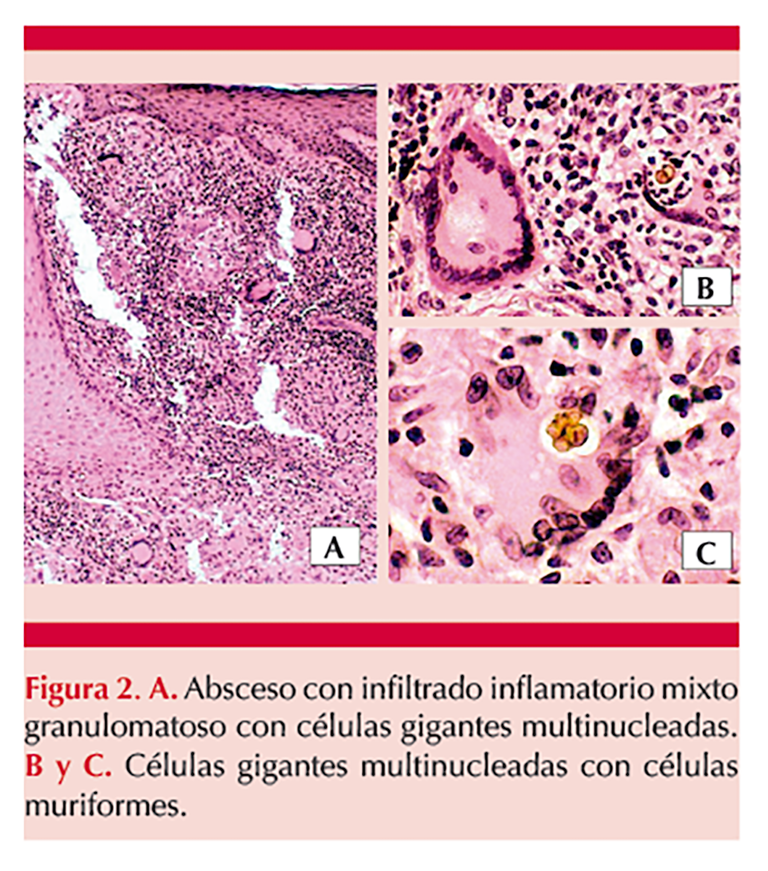

En términos clínicos se consideró enfermedad de Bowen, por lo que se decidió tomar biopsia. El estudio histopatológico reveló epidermis con acantosis reactiva irregular, abundantes abscesos que contenían infiltrado inflamatorio mixto granulomatoso con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans y cuerpo extraño, polimorfonucleares y eosinófilos. Entre ellos se observaron múltiples células muriformes o fumagoides, melanizadas con un tabique central (Figura 2). Con el reporte histopatológico se estableció el diagnóstico de cromoblastomicosis.

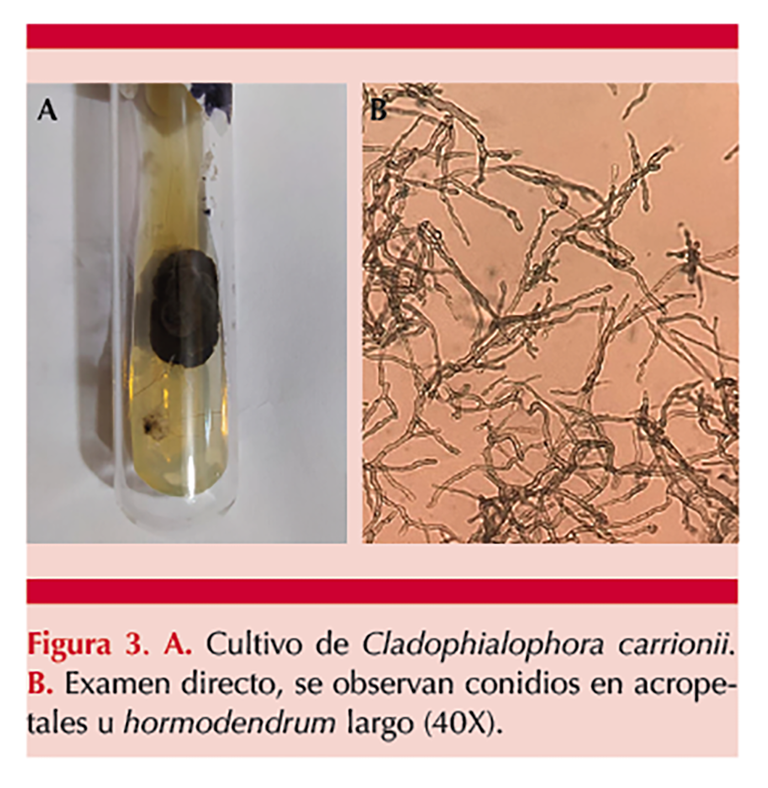

Con base en el reporte histopatológico se completó el estudio micológico con un examen directo con KOH, en el que se observaron múltiples células muriformes, melanizadas y en agrupaciones. Se realizó cultivo en medio de agar Sabouraud dextrosa y agar Sabouraud dextrosa con antibióticos. A los 15 días se obtuvieron colonias oscuras, mohosas, de crecimiento lento. A la micromorfología se observaron formaciones de hifas oscuras tabicadas con cadenas de conidios acropetales (anteriormente denominados Hormodendrum largo), por lo tanto, se identificó como una Cladophialophora sp. Figura 3

El cultivo se sometió a identificación por MALDI-TOF y por PCR, con lo que se estableció el diagnóstico de cromoblastomicosis causada por Cladophialophora carrionii.

Se inició tratamiento con terbinafina a dosis de 250 mg cada 12 horas durante 4 meses. A la valoración del paciente dos meses después del inicio del tratamiento se observó mejoría parcial (Figura 1B y C). En la última revisión se consideró curado clínica y micológicamente.

DISCUSIÓN

La cromoblastomicosis es una micosis de implantación, subcutánea y crónica, causada por especies de hongos dematiáceos, que afecta principalmente a hombres entre 30 y 50 años que trabajan como jornaleros agrícolas y leñadores. Los países que reportan la mayor cantidad de casos son Brasil, Venezuela, México, Madagascar, Australia, India y China.2-5

Es causada por hongos del orden Chaetothyriales, de la familia Herpotrichiellaceae, cuyas especies Fonsecaea pedrosoi y Cladophialophora carrionii son las más implicadas.6,7 Los agentes etiológicos pueden encontrarse en el suelo, plantas, maderas y materiales orgánicos en descomposición y el mecanismo de trasmisión es por traumatismos con estos materiales.7-11 Diversos autores han reportado que C. carrionii es más común en zonas semiáridas y F. pedrosoi es más común en climas húmedos.7 Estos hallazgos concuerdan con el caso del paciente, quien era residente de Navojoa, Sonora, que se caracteriza por un clima seco.

En México no es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto, no existe vigilancia epidemiológica; sin embargo, en el estudio de Romero y colaboradores,12 en el que se revisaron 603 casos de cromoblastomicosis en México, la mayor cantidad de casos se reportó en los estados de Sinaloa, Yucatán, Veracruz y Jalisco. En este mismo estudio se demostró que el agente etiológico implicado con más frecuencia fue F. pedrosoi, seguido de C. carrionii.

Las zonas más afectadas son las extremidades superiores e inferiores. En términos clínicos, el padecimiento inicia como una mácula eritematosa que evoluciona a una pápula en el sitio de inoculación. Con el tiempo aumenta de tamaño y evoluciona a una lesión papuloescamosa que avanza hasta adquirir un aspecto verrugoso.9,10 Puede clasificarse en 5 formas clínicas: nodular, tumoral, verrugosa, placa superficial (psoriasiforme) y cicatricial. La forma verrugosa es la manifestación más frecuente y la presentación en placa es la menos frecuente.6,9,10 La evolución de la enfermedad es lenta y se limita a la piel y el tejido celular subcutáneo; la diseminación a otros órganos es muy poco frecuente.7,8,9

Para el diagnóstico se practica un examen directo con KOH al 10-20%; es un método fácil, rápido y barato, en el que se observarán las células muriformes solas o en grupos, de forma redonda o poliédrica, de 5 a 12 μm de diámetro, coloración oscura y paredes gruesas.4,7 El cultivo en agar Sabouraud permite identificar el agente etiológico; las colonias se caracterizan por ser de crecimiento lento, de morfología aterciopelada, coloración marrón oscuro, verde o negruzco.6,13

En la histopatología se identifican granulomas mixtos y tuberculoides.5,13 La visualización de células muriformes en el examen directo y la histopatología son patognomónicos de la enfermedad.13,14

Para el tratamiento existen varias opciones, como los antimicóticos sistémicos, cirugía local y crioterapia.14 Sin tratamiento oportuno, ocurren complicaciones como fibrosis, estasis linfática con linfedema, infecciones bacterianas asociadas, que ocasionan al paciente limitación e incapacidad para realizar actividades.7,8,9

La cirugía por escisión y la crioterapia son métodos físicos recomendados, sólo están indicados en lesiones tempranas, pequeñas, bien delimitadas y deben indicarse en conjunto con el tratamiento antimicótico sistémico.4,7,11 El paciente del caso pudiera haberse beneficiado de la combinación de la resección quirúrgica o crioterapia más antimicótico sistémico, porque tenía una lesión única, bien delimitada y pequeña.

El tratamiento antifúngico se indica durante un periodo prolongado y debe continuar hasta el alivio de todas las lesiones.11 El fármaco de primera línea y el más prescrito es el itraconazol a dosis de 200 a 400 mg al día; otra opción es terbinafina 250 a 500 mg al día. El tratamiento combinado de itraconazol con terbinafina se prescribe de rescate en pacientes que no han respondido a los tratamientos previos.7,11,14 Otro azol que también se ha prescrito con buena respuesta a la enfermedad resistente es el posaconazol. La terbinafina ofrece algunas ventajas con respecto al itraconazol: menores interacciones farmacológicas, menores efectos adversos y la biodisponibilidad del fármaco no se ve afectada por el pH gástrico.7

La resistencia antifúngica es poco común, el itraconazol y la terbinafina han demostrado buenos resultados en las pruebas de sensibilidad in vitro; sin embargo, el itraconazol ha demostrado ser más eficaz contra C. carrionii que contra F. pedrosoi. Este tipo de pruebas no se recomienda de manera rutinaria y sólo están indicadas en los casos de falla al tratamiento.7,15

CONCLUSIONES

Comunicamos un caso de cromoblastomicosis en el que se estableció el diagnóstico mediante estudio histopatológico. Debido a las características clínicas del paciente y el tiempo de evolución, se consideró en un inicio enfermedad de Bowen como diagnóstico principal. Se cuenta con pocos datos epidemiológicos en México; sin embargo, la bibliografía mundial reporta que C. carrionii se aísla más comúnmente en climas semiáridos, lo que es característico del lugar de residencia del paciente (Navojoa, Sonora). La cromoblastomicosis puede aparecer con una amplia variedad de características clínicas; es importante considerarla diagnóstico diferencial en una lesión de aspecto bowenoide, como es caso del paciente. La evolución de este caso fue atípica porque durante 15 años la lesión permaneció localizada y de tamaño pequeño, lo que permitió dar tratamiento médico con adecuada respuesta clínica y micológica.

REFERENCIAS

1. You Z, Yang X, Yu J, et al. Chromoblastomycosis caused by Fonsecaea nubica: First report in Northern China and literature review. Mycopathologia 2019; 184 (1): 97-105. doi:10.1007/s11046-018-0307-0

2. Zheng J, Liu S, Xie Z, et al. Successful management of chromoblastomycosis utilizing conventional antifungal agents and imiquimod therapy. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2024; 23 (1): 57. Published 2024 Jun 20. doi:10.1186/s12941-024-00718-y

3. Seas C, Legua P. Mycetoma, chromoblastomycosis and other deep fungal infections: diagnostic and treatment approach. Curr Opin Infect Dis 2022; 35 (5): 379-383. doi:10.1097/QCO.0000000000000870

4. Queiroz-Telles F, Fahal AH, Falci DR, et al. Neglected endemic mycoses. Lancet Infect Dis 2017; 17 (11): e367-e377.

5. Bienvenu AL, Picot S. Mycetoma and chromoblastomycosis: Perspective for diagnosis improvement using biomarkers. Molecules 2020; 25 (11): 2594. doi:10.3390/molecules25112594

6. Brito AC, Bittencourt MJS. Chromoblastomycosis: an etiological, epidemiological, clinical, diagnostic, and treatment update. An Bras Dermatol 2018; 93 (4): 495-506. doi:10.1590/abd1806-4841.20187321

7. Queiroz-Telles F, de Hoog S, Santos DW, et al. Chromoblastomycosis. Clin Microbiol Rev 2017; 30 (1): 233-276. doi:10.1128/CMR.00032-16

8. Queiróz AJR, Pereira Domingos F, Antônio JR. Chromoblastomycosis: clinical experience and review of literature. Int J Dermatol 2018; 57 (11): 1351-1355. doi:10.1111/ijd.14185

9. Passero LFD, Cavallone IN, Belda W Jr. Reviewing the etiologic agents, microbe-host relationship, immune response, diagnosis, and treatment in chromoblastomycosis. J Immunol Res 2021; 2021: 9742832. doi:10.1155/2021/9742832

10. Belda W Jr, Passero LFD, de Carvalho CHC, Mojica PCR, Vale PA. Chromoblastomycosis: New perspective on adjuvant treatment with acitretin. Diseases 2023; 11 (4): 162. doi:10.3390/diseases11040162

11. Carrasco-Zuber JE, Navarrete-Dechent C, Bonifaz A, et al. Afectación cutánea en las micosis profundas: una revisión de la literatura. Parte 1: micosis subcutáneas. Actas Dermo-Sifiliograficas 2016; 107 (10): 806-815. doi:10.1016/j.ad.2016.05.017

12. Romero-Navarrete M, Arenas R, Muñoz-Estrada VF, et al. Cromoblastomicosis en México: revisión de 603 casos en siete décadas. Dermatol CMQ 2014; 12 (2): 87-93.

13. Purim KSM, Peretti MC, Fillus J Neto, et al. Chromoblastomycosis: tissue modifications during itraconazole treatment. An Bras Dermatol 2017; 92 (4): 478-483. doi:10.1590/abd1806-4841.2017546z

14. Campos-Macias P, Arenas R, Aquino CJ, et al. Chromoblastomycosis caused by Fonsecaea monophora in Mexico. J Mycol Med 2021; 31 (2): 101114. doi:10.1016/j.mycmed.2021.101114

15. da Silva Hellwig AH, Heidrich D, Zanette RA, Scroferneker ML. In vitro susceptibility of chromoblastomycosis agents to antifungal drugs: A systematic review. J Glob Antimicrob Resist 2019; 16: 108-114. doi:10.1016/j.jgar.2018.09.010

Recibido: diciembre 2024

Aceptado: enero 2025

Este artículo debe citarse como: Galindo-Talamantes FJ, Valdez-García E, Miranda-Mauricio S, García-Romero AD, Salas-Armada SR, Martínez-Niño MA, Bonifaz A. Cromoblastomicosis atípica en placa superficial y crónica causada por Cladophialophora carrionii. Dermatol Rev Mex 2025; 69 (1): 155-159.